L’Open Access à l’ULg, un modèle qui fait ses preuves

L’open access ou le « libre accès » recouvre une réalité particulière et souvent peu connue du grand public lorsque l’on aborde les productions liées à la recherche scientifique. Pour en savoir un peu plus sur le sujet, nous avons interviewé Paul Thirion, directeur général du réseau des bibliothèques de l’Université de Liège.

L’Université de Liège, par sa politique de dépôt institutionnel ambitieuse et ses prises de positions engagées, a réussi un pari qui pouvait sembler un peu fou il y a une dizaine d’années seulement. En effet, aujourd’hui, l’open access à l’Université de Liège, c’est principalement sur ORBI que cela se passe avec plus de 100 000 références de publications d’auteurs ULg dont 61.000 avec le texte intégral associé. C’est également 2 millions de téléchargements des textes intégraux réalisés à partir du monde entier avec une moyenne de 50 téléchargements par document. Après seulement 5 ans de fonctionnement, ORBI offre aux chercheurs mais également à l’Institution une visibilité que l’on n’aurait jamais pu prévoir.

Pourquoi l’Université de Liège a-t-elle rapidement décidé d’adopter l’open access ?

Paul Thirion : Les premières motivations étaient surtout des motivations économiques. Les bibliothèques du monde entier se sont un jour retrouvées dans une situation économique très difficile en ce qui concernait l’achat des périodiques. En effet, l’augmentation du coût des périodiques a été telle ces dernières années (400% d’augmentation) que non seulement les budgets des bibliothèques mais aussi les institutions n’étaient plus en mesure de suivre le mouvement.

Dans un premier temps, les bibliothèques ont été amenées à supprimer tous les abonnements secondaires. Elles ont ensuite cherché à s’entraider entre elles, à essayer de négocier avec les éditeurs à travers des consortiums pour obtenir des tarifs plus intéressants, … Néanmoins, la situation n’était pas viable ni pour l’Université de Liège ni pour aucune autre université dans le monde (même Harvard a dû supprimer massivement des titres de périodiques). À cela, est-ce nécessaire d’ajouter que les universités sont actuellement et par ailleurs dans des situations très délicates puisqu’on leur demande sans cesse de réduire leurs budgets de fonctionnement ?

La première motivation était donc d’ordre économique mais elle est loin d’être la seule. Par exemple, je pense que le rôle du bibliothécaire est avant tout d’être passeur de savoir et pas uniquement à ceux qui ont les moyens de se le payer. Et notre rôle dans la construction du savoir scientifique au niveau mondial, c’est avant tout de faire sauter les barrières et de permettre à quiconque, où qu’il soit et étant en mesure de faire progresser le savoir humain, de le faire sans être freiné faute de moyens financiers suffisants. Il y a donc aussi une raison philosophique et éthique derrière les projets de l’open access.

On veut évoquer également des raisons liées aux prises de conscience de l’évolution du savoir scientifique. À une certaine époque, on pouvait se contenter de découvrir après plusieurs mois les résultats des différentes recherches. Ce n’est aujourd’hui plus possible et ce, dans de nombreux secteurs STM (sciences/ techniques/médecine). Il faut que les chercheurs soient informés le plus rapidement possible des découvertes de leurs collègues et les délais de publications des revues sont aujourd’hui des obstacles à la rapidité de transmission scientifique.

La dernière raison que l’on pourrait évoquer est que les bibliothèques en ont eu un jour assez de jouer le jeu du secteur économique en acceptant de laisser s’échapper des millions déboursés par le contribuable pour la recherche scientifique dans les poches d’actionnaires du privé. L’historique de cette situation peut être résumé assez simplement. Pendant de nombreuses années, le travail d’édition de la recherche scientifique n’intéressait personne, c’était une tâche compliquée à réaliser qui était souvent prise en charge par les sociétés savantes. La tâche fut peu à peu confiée à des sociétés privées qui finalement l’acceptaient, plus par « mécénat » que par objectif financier. Néanmoins, petit à petit, ces sociétés privées ont vu dans ce travail d’édition une poule aux œufs d’or. Pourquoi ? On pourrait relever trois raisons essentielles. La première étant que le chercheur ne peut pas se passer de la documentation scientifique ; ensuite, les périodiques scientifiques ne sont pas interchangeables et enfin, l’utilisateur (le chercheur) n’est pas le payeur (la bibliothèque). On peut même aller jusqu’à dire que pendant des années, le chercheur n’a eu aucune idée du coût de la documentation qu’il utilisait. Petit à petit donc, on a commencé à voir apparaître un phénomène de concentration des titres les plus prestigieux aux mains de quelques sociétés d’édition de taille mondiale. La situation est devenue de plus en plus monopolistique, et a favorisé l’explosion des coûts.

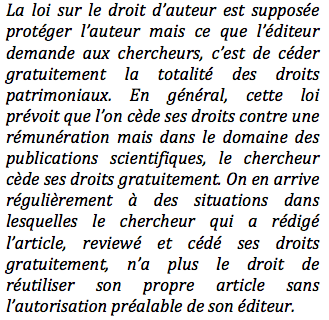

À tout cela se sont ajoutées plusieurs prises de conscience. La première étant liée au financement des fonds publics : puisque le public l’a déjà payé une fois, ce qui est financé par les fonds publics doit être accessible gratuitement. Vient ensuite la prise de conscience du déséquilibre entre les deux acteurs éditeurs/chercheurs. Dans cette économie, il y en a un des deux qui fait une très grande partie du travail : le chercheur/auteur fait les recherches, écrit les articles, la communauté scientifique fait la révision de l’article, achète les périodiques et c’est encore elle qui les lit. Les seules choses que font les éditeurs, c’est d’organiser la révision par les pairs et de vendre, surtout lorsqu’ils demandent aux auteurs des versions « ready to print ». Certains secteurs me reprochent souvent cette analyse qui, selon eux est un peu caricaturale. Il est vrai que dans certains secteurs, notamment en sciences humaines, l’éditeur réalise un vrai travail éditorial mais c’est relativement rare.

En réalité, l’éditeur s’est retrouvé dans une situation idéale puisque la carrière du chercheur est liée à sa production scientifique. Il pouvait donc augmenter les prix des périodiques à sa guise avec des justifications souvent farfelues et c’est ce qu’il s’est passé. Toujours à l’heure actuelle, le secteur de l’édition scientifique engrange des bénéfices après impôts de 30 à 40% (alors que la plupart des secteurs économiques « politiquement corrects » sont déjà très heureux lorsqu’ils peuvent atteindre les 5%).

LN: Quelle a été la réaction des éditeurs face à une telle mise en place ?

Paul Thirion : Les éditeurs n’étaient pas prêts à affronter une situation comme celle-là. Particulièrement dans certains cas comme en physique par exemple, où les chercheurs sont allés beaucoup plus loin. Ils ne se sont pas préoccupés de savoir s’ils avaient cédé leurs droits ou pas, ils ont tout mis sur un serveur qui n’était pas institutionnel, mais thématique et au niveau mondial: ArXiv. Cette mise en open access a tellement bien fonctionné qu’à l’heure actuelle et dans ce domaine, les chercheurs ne citent plus la référence de la publication de la revue mais citent ce qui est sur ce serveur. Ce mouvement a représenté une véritable lame de fond et les éditeurs n’ont eu d’autre choix que de faire face. Ils ont donc accepté que les chercheurs déposent des copies de leurs publications dans des répertoires institutionnels. Et finalement, ce n’est pas une situation qui leur est toujours défavorable. Prenons l’exemple d’une revue médicale de Liège dont la quasi totalité des articles sont rédigés par des chercheurs liégeois. Les éditeurs de la revue pensaient donc que puisque tout était en libre accès, la revue allait arrêter de se vendre mais après quelques années, ils ont réalisé que leurs abonnements ne cessaient d’augmenter. La visibilité d’ORBI était telle que des chercheurs du monde entier ayant accès aux travaux des Liégeois ont, par la même occasion, souscrit un abonnement à cette revue, dont le coût d’abonnement était raisonnable. Finalement, pour toutes les revues de type sciences humaines ou celles à diffusion plus limitée, le bénéfice est énorme.

LN: Malgré cela, les éditeurs reprochent souvent leur future disparition au système de l’open access ; pensez-vous que, à terme, c’est ce qui arrivera ?

Paul Thirion: J’ai envie de répondre à cela que ce n’est pas prouvé, on a cité l’exemple plus haut des revues qui voyaient leur nombre d’abonnés en augmentation depuis la mise en place d’ORBI. De plus, est-ce que réduire des bénéfices nets de 40% à 20 % ou 10% est réellement un problème ? Enfin, est-ce que c’est notre rôle à nous, bibliothèques, chercheurs, universités, et finalement public… de s’assurer qu’un secteur économique particulier va continuer à faire des bénéfices éhontés ? Est-ce que nous, scientifiques, devrions réduire la diffusion du savoir, l’évolution des connaissances pour s’assurer la survie d’un secteur qui finalement refuse de s’adapter à une nouvelle situation ? Je ne le pense pas. Je pense que les éditeurs ont un réel travail de remise en question de leur rôle et de leurs tâches à réaliser. Je pense qu’ils doivent se tourner vers l’avenir en s’adaptant à une nouvelle réalité. Les structures qui seront capables d’opérer des modifications dans leur trajectoire et dans leurs modèles organisationnels pour proposer et faire payer à coûts raisonnables des services à valeur ajoutée réellement utiles aux chercheurs et à la recherche trouveront rapidement un équilibre. Des exemples existent déjà notamment en France avec OpenEdition par exemple ou ailleurs dans le monde avec des structures comme PeerJ.

Propos de Paul Thirion recueillis par V. D’Anna

@DVincia

Pour aller plus loin :

Les différentes facettes de l’Open Access à l’heure actuelle à l’ULg.

Le mouvement s’est cristallisé sur deux types de voies : la Voie d’Or (Gold Way) et la Voie Verte (Green way).

La voie verte

On appelle voie verte la création de répertoires open access permettant aux membres d’une institution de déposer eux-mêmes sous forme électronique le texte intégral de leurs recherches (articles, ouvrages…) sur un serveur librement et gratuitement accessible au monde entier via Internet. L’importance du mouvement en faveur du libre accès a contraint de nombreux éditeurs à revoir leur politique et à libérer une partie de leurs droits pour permettre aux auteurs d’auto-archiver et de rendre librement accessibles les articles publiés dans leurs revues. C’est cette voie que l’Université de Liège a choisi de privilégier avec la mise en place d’ORBi (Open Repository and Bibliography). ORBi a pour but de rassembler et de rendre librement accessible via Internet la part la plus large possible de la production scientifique de l’Université ainsi que du CHU de Liège. Aujourd’hui, ORBi compte plus de 100 000 références de publications d’auteurs ULg dont 61.000 avec le texte intégral associé.

Néanmoins, et cela arrive encore parfois, lorsque l’éditeur refuse que le chercheur dépose l’article sur un répertoire institutionnel, l’auteur de l’ULg va quand même déposer l’article sur le répertoire mais ne donnera pas un accès libre au lecteur. On parle ici d’accès restreint puisque l’on profite de l’exception légale pour les institutions de recherche et d’enseignement, exception qui autorise le dépôt à l’intérieur de l’institution pour autant que les lecteurs puissent s’identifier au préalable. Ainsi, ces derniers peuvent accéder aux documents de leurs collègues à des fins de recherche et d’enseignement. Pour les lecteurs extérieurs à l’Université, c’est la technique du « tiré à part » qui sera utilisée.

À l’ULg, en 2007, le conseil d’administration a approuvé le mandat ULg et Orbi a été lancé en 2008. Le mandat comportait plusieurs éléments :

- toutes les publications de tous les membres de l’ULg jusqu’à 5 ans avant le mandat (donc les publications à partir de 2002) devaient se retrouver sur Orbi ;

- les dépôts « obligatoires » ne concernent que les articles de périodiques scientifiques. Le mandat n’impose pas aux chercheurs de déposer des ouvrages ou autres ;

- chaque fois que le chercheur va être évalué, que ce soit pour une attribution ou une promotion, ce qui sera pris en compte pour cette évaluation sera la liste des publications disponibles sur Orbi. L’Université se donne ainsi le droit d’utiliser les moyens qu’elle souhaite et qu’elle a mis en place pour évaluer les chercheurs qu’elle finance.

Dans certains secteurs, c’est à cette dernière mesure que les chercheurs ont le plus réagi. Mais finalement, lorsque l’information a été expliquée clairement, la plupart de ces réactions ont fini par s’apaiser. Les inconvénients que semblait présenter la méthode se sont finalement atténués face aux avantages qu’elle proposait aux auteurs :

- un seul et même endroit regroupant toute leur production scientifique ;

- le tout conservé à long terme, y compris après leur départ de l’université ;

- une visibilité mondiale.

La voie d’or

Le mode classique de l’édition de revues scientifiques est le modèle « abonné-payeur ». La diffusion de revues en open access par la voie d’or (où le lecteur ne paie pas) propose deux types de fonctionnements : le fair gold (les coûts sont assumés par une institution, un organisme de financement de la recherche ou via des voies alternatives comme le modèle Freemium d’OpenEdition), et un mode alternatif « auteur/institution-payeur » (l’auteur ou l’institution paie pour publier, mais l’accès au document est gratuit). Néanmoins, l’Université de Liège ne poursuivra pas dans la direction du mode alternatif car, alors que la situation initiale était intéressante, les choses ont rapidement dégénéré. En effet, l’institution a été confrontée au paiement de sommes astronomiques pour la publication d’un seul article (nous sommes passés de 100 euros pour publier un article à parfois 6000 euros). Nous avons finalement réalisé que si on continuait dans cette voie, les bibliothèques allaient devoir débourser environ quatre fois plus que les budgets actuels totaux d’abonnements aux revues.

Actuellement, la voie d’or classique (fair gold) est d’application sur le portail PoPuPS (Portail de Publication de Périodiques Scientifiques) qui a pour but de permettre la diffusion sur Internet de revues éditées par des membres de l’Académie Wallonie-Europe en texte intégral librement accessible. Le portail compte 15 revues.

— Vincianne D'Anna